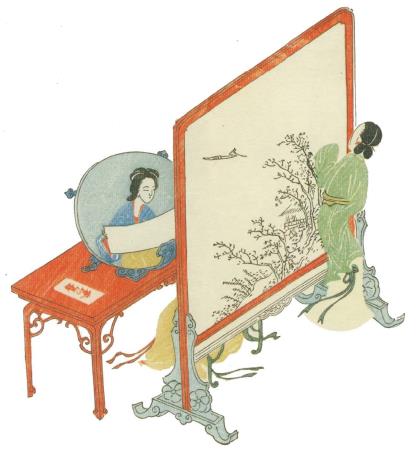

《西厢记》是元代著名戏曲作家王实甫的代表作,被认为是当时杂剧的“压卷”之作,讲述了书生张君瑞与相国之女崔莺莺冲破重重阻碍终成眷属的爱情故事。该题材最早见于唐代元稹的《莺莺传》,原作却是一个由于男子负心、始乱终弃而给女子带来不幸的悲剧。这篇引人猜疑为“自传”的传奇小说,因为生动真实,确实牵引人心,传播一时,但作者文过饰非的虚伪态度不免受到后人非议,因此故事在数代的流传过程中不断被修正、改编,而王实甫的《西厢记》无疑是最成功的版本。他不仅赋予人物以崭新的面貌、剧本以错综的冲突,更用不畏礼教的姿态抛出了“愿普天下有情的都成了眷属”的爱情理想。即使在很长一段时间里,封建卫道士“诲淫诲盗”的攻讦声不绝于耳,但其具有的普世价值,使得明清时期涉及婚恋题材的叙事文学,多有受《西厢记》影响的痕迹。

该剧共五本二十一折,《长亭送别》即第四本第三折,是“王西厢”中最脍炙人口的一幕。张生因与莺莺私情暴露,碍于老夫人“不招白衣女婿”之由,只能进京求取功名,由此诞生出文学史上这一经典的送别桥段。此折戏由莺莺主唱,连用十九支曲子表现离别之情,以如画意境、如诗语言,描刻人物心理,极富感染力。

全折按照空间转换和情感推进,营造了四个场景。前三支曲子为赴长亭路上的场景,通过环境渲染和情态描写,突出莺莺将别未别的愁思。其中尤以“端正好”一曲为佳,历来为人所称道。其分别化用了范仲淹《苏幕遮·怀旧》词“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”和苏轼《水龙吟》词“细看来,不是杨花,点点是离人泪”之意,刻意选取了碧云、黄花、西风、北雁、霜林等具有季节特征的景物来衬托人物心绪,景虽美,情却哀。相传王实甫写完此曲后“思虑殚尽,扑地而死(晕厥)”,用心推敲之苦可见一斑。中间八支曲子为长亭饯别的场景,围绕莺莺碍于长辈在场无法倾诉衷肠的怨情展开。在临别的筵席上,几个人物往来把盏,说些应酬性的场面话,看似热闹,实则加剧了莺莺内心的哀怨:有对“见他阁泪汪汪不敢垂,恐怕人知”的怜惜,有对“前暮私情,昨夜成亲,今日离别”的悲戚,有对恋人“年少呵轻远别,情薄呵易弃掷”的埋怨,更有对“‘蜗角虚名,蝇头微利’,拆鸳鸯在两下里”的现实的强烈不满。种种复杂的心理交织在一起,强化了莺莺珍视爱情而轻忽功名的人物形象。接下来六支曲子为临行叮嘱的场景,主要表现莺莺对张生的关切与忧虑。宴席结束,旁人退场,莺莺再也无法控制被压抑的情感,未语泪先流,心中千言万语该从何处说起呢?然而分别在即,仓促之间,她只能拣择紧要的事叮咛一番,既希望他在异乡保重身体,“得官不得官,疾便回来”,又企盼他不要见异思迁,上演金榜题名、停妻再娶的婚姻悲剧。即便花容月貌、知书达理、出身名门如莺莺,依然会为可能遭弃而惶惶不安,这何尝不是封建时代无数女子不能掌握自己命运的真实写照。最后两支曲子为离别后的场景。莺莺送别张生后,迟迟不肯归去,直至他的身影隐没在了青山、疏林、暮霭里。

此时,夕阳古道,山色残照,荒寂无人,更衬出莺莺内心的寂寞悲伤:渐行渐远的何止是心上人,还有那往昔的欢愉也被一同带走了,留与她的只有小车也载不动的烦恼。

应该说,《长亭送别》中这四个场景并不是孤立存在的,而是通过“景”与“情”交融的线索彼此勾连构成了一个整体。场景一中的“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉”,场景二中的“下西风黄叶纷飞,染寒烟衰草萋迷”,场景三中的“落日横翠”,场景四中的“夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶”,从“晓来”的赴宴路上,再到“落日”的古道边,景物在时间和地点的迁移中共同建构了暮秋的整体意境,反复烘托和渲染着人物的心理,十分细腻生动地展现了莺莺的情感起伏。这使得“王西厢”成为中国古典文学中以景造境、以境生情的典范,后人也据此赞誉它为抒情剧诗。

所谓剧诗,除了情景交融、意境清雅,当然也无法离开戏剧化的诗意表达。人们论曲历来有“本色”和“文采”之分,而《西厢记》一直被尊为文采派之首,深受后来大众尤其是文人的喜爱和追捧。如李贽认为其堪称“化工”之作,金圣叹赞颂它为“大地妙文”,而曹雪芹在小说《红楼梦》第二十三回中也曾借贾宝玉之口赞扬道:“真是好文章!你要看了,连饭也不想吃呢!”林黛玉看了,“只觉词藻警人,余香满口”。但《西厢记》与诸多文采派作家一意雕琢炫采的作风不同,它固然是擅于锤炼前人词句变化入曲、文字婉丽华美的,但也融入了许多当行或民间的话语,像《长亭送别》中“叨叨令”“幺篇”诸曲就特别典型。作品正是通过儿化、叠字、反复、排比、夸张等修辞手法,增加了语言的生动形象性,形成了典雅与通俗、清丽与活泼并存的独特风格。对此,明人朱权的譬喻最为贴切,他说:“王实甫之词如花间美人。铺叙委婉,深得骚人之趣。极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。”玉环、绿珠史载皆艳绝无双,然卸下华服,委身自然时,则“清水出芙蓉,天然去雕饰”,所谓美而不妖、美而不俗矣。

不过有必要指出,当读者在为浓郁“诗意”氛围而沉醉的同时,也不应忽视作品的戏剧性,意境也好,语言也罢,终究都需为戏本身服务。就《长亭送别》而言,有人称其为全剧的“戏眼”,因为人物的性格和关系在这一折里都发生了微妙的转变。以两位主人公为例,张生首次出场时已经自述此行目的是“上朝取应”,不过因为普救寺偶遇了莺莺才滞留良久,故此他对这次被迫别离虽然也感到痛苦,却不时流露出作为满腹经纶的读书人对获取功名的自信和向往,与之前害相思时寻死觅活的情状形成了鲜明对比,仿佛此去不过是为完成未竟的事业。反观莺莺,她想象中分别后形单影只的寂寞仅仅只是痛苦的源头之一,她更为担心的是私定终身、所托非人带来的人生苦果—即便事败遭弃,她也绝不会成为世俗礼教同情的对象。由此,莺莺曾经被追求的高姿态一变而为恳请恋人切勿变心的低姿态,地位在顷刻间发生了翻转。这些心理上的百转千回,既吻合现实,也符合人物的性格发展,形式上看似就是心声的吐露,其实蕴含着强烈的戏剧冲突—以“情”为兵戈,她要对抗的不仅是时间和距离可能带来的隔阂,还有门第、功名、贞洁等诸多传统观念的束缚。唯因如此,莺莺这一女性形象才闪耀出别样的光彩。

可以说,正是作为“境”“言”等外在的艺术形式与“戏”的内核相统一,才铸就了“王西厢”的巨大成功。据张人和先生初步统计,《西厢记》现存明刊本一百一十种左右、清刊本七十种左右,版本之繁前所未有。而清同治七年(1868年)《江苏省例·藩政》在列查禁作品时称“《水浒》《西厢》等书,几乎家置一编,人怀一箧”,从侧面反映了《西厢记》读本盛行的景况。同时它也是中国古典戏剧中演出历史最长、最多的作品之一,至今仍活跃于京剧、昆曲、越剧等舞台,由此可见其受欢迎的程度。这足以证明《西厢记》绝非只可案头品味,也适合场上演出,且经久不衰。

微信号|长沙文艺

微信号|长沙文艺