杨天解

本期嘉宾杨天解,中国著名作曲家,毕业于上海音乐学院作曲专业。国家一级作曲(专业技术二级)、享受国务院特殊津贴专家、全国首届德艺双馨中青年文艺工作者代表。现任中国音协创作委员会委员、中国广播电视音乐工作委员会常务理事、湖南省音协名誉副主席、湖南省音乐创作学会会长。

截至2020年,共计创作上演或发表的音乐作品两千多部(首),获得包括全国五个一工程奖、文华大奖、中国戏剧节曹禺优秀剧目作曲一等奖、中国音乐金钟奖合唱比赛金奖、中国舞蹈荷花奖作曲金奖、中华音像奖、中国电影金鸡奖、中国杂技金狮奖、波兰国际合唱比赛特别奖、世界合唱比赛银奖、奥中艺术节杰出作品奖、上海国际电影节大奖、国际广播电台管弦乐作品和民族管弦乐作品征集评奖双一等奖、二十一世纪华人音乐奖作曲一等奖等海内外奖项280多次。有交响乐、管弦乐:《苗寨狂欢节》《瑶山的春天》《湘江颂》《东方之子》《侗寨欢歌》《湘西主题随想》《老司城随想》《太行山记忆》等24部。室内乐:《猴儿鼓》《咏荷》《岳阳楼记》《春祭》等15部。舞剧、歌剧、音乐剧、歌舞剧、多乐章歌舞:《边城》《大秦邮人》等41部。舞蹈:《砚说》《染飘》《鼓颂》《袁隆平的梦》等200多部。歌曲:《蛾眉姐》《湘潭之恋》《舒心的日子》《乡情》《我对祖国说》等1200多首。电影:《他们的船》《我是花下肥泥巴》《指尖太阳》《追剿魔头》《香河》《铁血阳泉》等16部。电视连续剧:《苍山如海》《风雨乾坤》等42部520集。花鼓戏、话剧、音乐广播剧:《牙痕记》《丫鬟断案》《瑞云》《耀邦轶事》《生命赞歌》《男人的话题》《碧血忠魂》《看风景》等35部集。有多部作品在40多个国家上演,获世界文化名人成就奖,传略载入英国剑桥传记中心编录的国际音乐家名人录。

在这个春天里,远在北京的杨天解老师通过文字接受了我的采访,北京的春天和长沙的春天,通过音乐和文字,获得了共鸣。

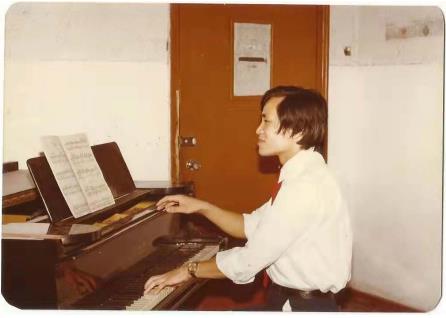

杨天解老师在演奏

Q:您最初的音乐创作主要是围绕花鼓戏,考入上海音乐学院之后逐步成长为写交响乐、歌剧等大型作品的专业作曲家,上海音乐学院的学习经历可谓是您创作生涯的转折点,您能跟我们分享一下转折前后的心路历程和想法吗?

杨天解:我是1968年的下放知青,1972年考入宁乡县文艺工作团,从事二胡演奏和音乐创作工作。除了创作一些小型歌舞、歌曲、器乐曲以外,主要创作了《牙痕记》《丫鬟断案》《宏碧缘》《追新娘》《瑞云》等20多部大型花鼓戏音乐。为了实现我更高的音乐梦想,我在床头刻下“有志者事竟成”六个字,经过数载刻苦学习音乐基础理论、作曲、和声等专业知识,终于在20世纪80年代初考入举世瞩目的上海音乐学院作曲专业,师从著名作曲家何占豪、杨立青等大师,系统地学习了旋律写作、和声、配器、复调、曲式、指挥、钢琴、视唱练耳、艺术概论、中外音乐史、民歌等必修课程,经过五年寒窗苦读,以全优成绩提前一年毕业。先后在湖南省花鼓戏剧院、湖南省歌舞剧院从事专业音乐创作。我想说的是,没有上海音乐学院的培养,名师的教诲,我肯定还是停留在创作歌曲和戏曲音乐的能力上,不可能创作出交响乐、歌剧、舞剧等作品。所以,作为青年一代的爱好者或音乐创作者一定要事先给自己树立一个目标,然后不断地朝这个目标努力奋斗。

杨天解老师教课中

Q:冬奥会上,谷爱凌受到广泛关注,话题不断,有人说她是天赋使然,也有人说她得益于良好的成长环境,而作为在音乐创作领域已经获得巨大成功的前辈,结合您自身经历来看,您认为有什么样的共性因素促进一个人在某个领域获得成就?音乐创作领域您觉得什么因素最重要?

杨天解:在2022年北京冬奥会上,谷爱凌成了热门话题,她的成功给年轻人树立了一个榜样。我认为,无论你的兴趣和爱好是什么,都应该树立一个目标,持之以恒地努力拼搏,爱拼才会赢。音乐创作也是一样,你既然爱上它,首先就应该树立一个较高的目标,脚踏实地地学习基础理论知识,坚持不懈地进行创作实践。

杨天解

Q:从您的第一部交响乐作品《苗寨狂欢节》开始,到后来的《瑶山的春天》《边城》等等,您全部都是用西方音乐的表现形式表达中国的地域文化,在国内外都享有盛名,可以说是中国文化走出去的极佳范例,您当时为什么会想到用本土文化的内容结合现代作曲技法呢?

杨天解:首先,我从小就受民族文化的熏陶,对民族音乐情有独钟。儿时在家乡听到的那些打地花鼓、玩龙灯、路边开台、吹打乐、麻山锣鼓等,至今都不能忘怀。后来又有在宁乡文工团从事小歌舞和花鼓戏的音乐创作经历,还有最重要的就是我考入上海音乐学院作曲专业后,有幸师从中国著名作曲家何占豪先生和留德博士杨立青教授学习作曲和配器,还有和声、复调、曲式等等课程,都受教于中国一流的大师。所以对民族与西洋的古典到现代的作曲技术都有了全面系统的掌握,加上我对民族音乐的情有独钟,才使我在音乐创作上能将本民族的音调语言结合现代的作曲技术,使之成为独创的、使人耳目一新的音乐作品。因为只有站在本民族的立场上,运用自己的民族语言,结合西方现代的作曲技法,才能使本民族的音乐插上飞得更高更远的翅膀。

Q:音乐是时间的艺术,之前人们欣赏音乐必须“在现场”,但是现在网络音乐的可重复性给大众提供了无限大的音乐欣赏空间,您的作品有没有触网呢?您是如何看待网络音乐的?

杨天解:现在是网络时代,广播、电视、舞台已不是唯一的音乐传播途径了,这给音乐的传播带来了极大的方便,也给欣赏国内外各类音乐提供了无限的空间。我的许多作品也都能在网上搜索到,我认为网络音乐有利有弊,有利的是作品可免费提供给天下听众欣赏,不利的是,网络音乐门槛低,有许多质量低劣的作品流入市场,所以我们还是要选择一定质量的作品来作为欣赏的对象。

Q:交响乐相较于流行乐而言比较小众,而民族交响乐的受众面则可能更为狭窄,您认为交响乐在当下应当如何破圈?尤其是在缺乏商业资本加持的情况下?

杨天解:交响乐属于高雅艺术,代表一个国家和民族音乐的发展水平。西方交响乐发展已有300多年历史,在我国才100年,因此还不能达到普及的程度。特别是当前创作交响乐作品的作曲家凤毛麟角,各方面的困难重重。不过随着政府的支持,对新人的培养,大众音乐欣赏水平的提高,我相信不久的将来,中国交响乐的春天会来临。

杨天解

Q:对于年轻的音乐创作人,您有什么期望?

杨天解:当今我国正处在一个非常好的时代,最适合干一番事业。党和政府非常重视文艺工作,当代的年轻音乐工作者应该珍惜这美好的时光,从事音乐创作的青年人应该更刻苦地钻研作曲技术,深入生活,掌握更多的民族音乐素材,为人民创作更多、更好的反映我们这个伟大时代的作品。

Q:您觉得民族音乐或者说一些民族元素该如何进行挖掘和传承?

杨天解:对于民族民间音乐,包括民歌、戏曲、曲艺等,我们应该尽量多了解,必须喜爱它,才会去学习它。采风是很有必要的,向民间艺人学习是难得的好机会,因为亲耳听到的民歌与书本上看到的感觉不一样。我这30年来,基本上每年都会到武陵山去采风,那里的苗族、土家族、侗族、瑶族民歌极为丰富,常听常新,一辈子也学不完。我的许多作品都得益于那里采风获得的音乐创作灵感。我们将这些宝贵的音乐素材运用到创作之中,就是对民族文化的传承。

Q:对于现在的青少年而言,您觉得可以采取什么样的方式将他们引入音乐的殿堂?

杨天解:我们的音乐事业,年轻人是未来的希望,我们要培养更多的学生热爱音乐,首先要从教育入手,努力培养从小热爱音乐的音乐人才,让他们多看多听代表中华民族优秀文化的高雅艺术,发现苗子,重点培养,向高等音乐院校不断输送音乐人才。

Q:您认为您的成功可以复制吗?在当下如何成为第二个“杨天解”?

杨天解:每个人成长的环境和道路都不一样,我的经历肯定不能复制,但我对音乐事业的追求和远大的理想是人人都可以参照的。我希望能有更优秀的年轻一代作曲家接好我们这一辈作曲家的班,使更多我们湖南的、中国的音乐作品走向世界!

微信号|长沙文艺

微信号|长沙文艺