中国古典诗歌的一大妙处是作家身份多样。自帝王将相,至普通文士,乃至方外、闺秀,莫不有诗。北宋理学兴起后,理学家就成为古代作家中非常特殊的一类,他们除了日常涵养性情、格物致知外,随手拈出的诗文也别具风味。北宋周敦颐的《爱莲说》就以推崇“莲”的君子人格而高标盖世,其弟子程颢同样以理学家的口吻写诗,一新耳目。程颢(1032-1085),字伯淳,世称明道先生,洛阳(今河南洛阳)人。宋仁宗嘉祐二年(1057)进士。历官鄠县主簿、上元主簿、泽州晋城令、太子中允、监察御史里行,因反对王安石变法,出为镇宁军判官。后居于洛阳讲学。哲宗即位,召为宗正寺丞,未行而卒,年五十四。程颢与弟弟程颐早年一同受业于周敦颐,世称“二程”,他们同为理学奠基人。程颢著有《明道先生文集》,兄弟二人的著作又合编为《二程全书》。他的这首《春日偶成》就是一幅理学家的“肖像图”,被收入《千家诗》而广为人知。

南宋 赵伯驹 《春山图轴》

《春日偶成》

[宋]程颢

云淡风轻近午天,

傍花随柳过前川。

时人不识余心乐,

将谓偷闲学少年。

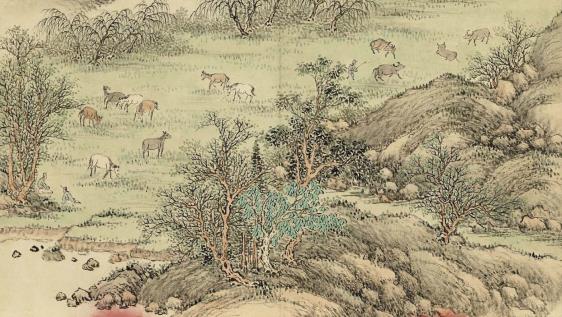

清 董诰 《万屯春牧》

这首诗写于作者任职鄠县(今西安市鄠邑区)的某个春日。诗的大意说:天气晴朗,云淡风轻,我一路赏花逐柳,不知不觉已到中午。人们不知我心中的快乐,反说我像年轻人一样偷闲玩乐!“午天”意为中午时分,“花”泛指春天开放的各种花朵,“柳”代指柳树在内的各种繁茂的草木,“前川”指前面的路而非河流。

诗题为《春日偶成》,说明它并非作者坐于书斋里的精心打磨之作,而是游春过程中的随见随感。读罢全诗,扑面而来的是一股真情流露,而无为文造情之感。开篇二句,画出了作者的游春经历,又暗示出作者的君子人格。理学家讲求修身养性,“云淡风轻”就是作者胸次充盈、光风霁月的诗意呈现。

程颢之所以有如此境界,与他早年的求学经历有关。他少时曾随周敦颐问学,周敦颐引导他思考一个问题:“孔子和他的弟子颜回,住在简陋的房子里、吃着简单的饭菜、喝着木瓢中的清水,没有枕头时就蜷起手臂休息,但他们十分快乐。请问他们乐在何处?”这个问题即“孔颜乐处”。程颢经过思考,认为孔子、颜回之所以快乐,并非贫苦本身使人快乐,而是求道使他们快乐。

当一个人勤勉学习、追求真理的时候,他的内心就是快乐的、精神就是富足的,他就会忘记生活的艰辛。哪怕出身贫苦,他也能视名利为尘埃,拥有高拔流俗的人格。懂得了这一点,程颢逐渐成为一个圣人。据史料记载,程颢修养有道,什么事情都心平气和,门人、友人与他相交数十年从未见他有急厉之色。所以,他才能在云淡风轻的春日,信步穿过花柳陌上,获得内心的极大快乐!

然而,时人并不了解他心中的快乐。正如他们不了解孔子、颜回所乐何事一样,他们无法读懂一个理学家何以在大自然间随意漫步,就能如此满足。他们把程颢的快乐与年轻人的偷懒画上了等号。也许在他们眼里,只有奔波劳苦才是生活的主题,只有追逐金钱与功名富贵才使人快乐。而作者正是通过对“时人”的批判,引出了一个深刻的哲理:并非所有的快乐都是功利性的,非功利性的快乐才是真正的快乐!譬如享受大自然带给人的快乐。

明 周臣 《春山游骑图》

作为北宋理学的奠基人,程颢因提出“存天理、灭人欲”等主张,给世人留下了一个呆滞无趣的理学家的刻板印象。事实上,他本人并非一个无趣之人。他的诗也不像他倡导的“理”学那么枯燥乏味。与北宋苏轼、黄庭坚等人的“以学问为诗”相比,他的诗平易直白、饶有趣味,开南宋杨万里哲理诗的先河。这首《春日偶成》就是一个典范。理解了这首诗中倡导的快乐,对他另一首《秋日偶成》中的“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”会有同样的共鸣!也会对中国古典诗歌的丰富多元与奇妙深刻有更深一层的体悟。

微信号|长沙文艺

微信号|长沙文艺