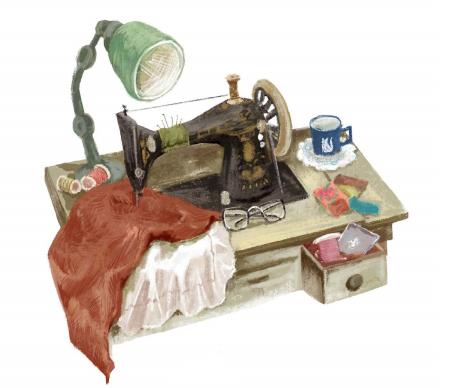

小鲲家里有一台蜜蜂牌缝纫机。这是一个略显笨重的家伙,机头乌黑锃亮,绕线、压脚和落牙部分是银色的,如镜面般反着光,台面呈木头颜色的纹理,清漆刷过的表面十分平整光滑。脚踏板是纯铁,转轮上还缠绕了一根牛皮筋,通过踩动踏板带动机身压针。台面上设计有小仓,打开小仓,就可以把机头收进去,然后台面就可以成为一个小书桌。如今的缝纫机如古董一样供人观赏或留作纪念,20世纪70年代,一台这样的缝纫机是很了不起的,称之为家庭“三大件”之一。小鲲家的缝纫机是妈妈的陪嫁嫁妆。妈妈在娘家就学习过一些裁缝技术,拥有缝纫机的妈妈做起衣服来干净利索,速度很快。

妈妈不仅帮家里人做衣服,还帮乡邻做衣服。取张门板下来,用桌椅一搭,就成为一个工作台,然后把布料摊开,裁剪、缝制、收编、熨烫,娴熟的工作流程,是裁缝师傅赢得尊重的前提。有时乡邻们会在晚上把布料送过来,到了晨光熹微的早上,妈妈就会在工作台前画画剪剪。妈妈帮人做衣服一般是不收钱的,主要是给乡邻们帮忙。在资匮乏的年代,家家户户也不是经常有衣服做,一般都是逢年过节或是遇到什么重要的喜事,才需要找裁缝做衣服。邻居们大多会自己带着布料上门,棉布、卡其布、的确良等各种布料,衬衣、裤子、外套,要做的类型也很多,有时还要做冬天的棉衣。没有带布料的时候,妈妈还需要帮忙采买布料,根据不同对象的年龄、身材等,去做筹划和盘算。

乡邻们会做衣服的并不多,妈妈的手艺也还不错,所以来找妈妈做衣服的人不少。妈妈的裁缝工具中,有长长的剪刀,有裁缝尺、软尺,还有画粉、线卷、针线盒等。裁缝尺跟一般的尺子有些不一样,木制,一般三十五厘米长。裁缝尺又叫三元尺,三元尺其实是轩辕尺的讹传,据《周易·系辞》记载,“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”,裁缝奉轩辕帝为祖师爷,所以裁缝尺也叫轩辕尺。裁缝尺几乎是每个裁缝的标配,做衣服量布料尺寸时,裁缝用尺子几下几下一比,用画粉几下几下一画,衣服的轮廓就出来了。在动手做衣服之前先要量人的肩宽、腰围,一把软尺就是最实用的丈量工具。做衣服的人笔笔挺挺地站着,或伸长手臂,或垂下手臂,无论平时多有个性的一个人,此刻在裁缝面前都一定是听话的,套用张籍的诗句“裁缝长短不能定,自持刀尺到姑前”,这会儿就是“裁缝长短不能定,自持软尺到尊前”。小鲲喜欢这样的生活场景:缝衣服,拉家常,温软的布匹,温馨的话家常氛围。

做完衣服,地上会留下很多小的布头、线头,小鲲这时最喜欢收拾这些布头线头了。不同颜色不同材质的布料堆放在一起,花花绿绿,五彩缤纷,收拾起来,缝缝补补的时候用得上,还可以就着做些小东西,比如杯垫、袖套、花书包、布质的小玩具。做布艺小玩具还需要添加一些其他材料。比如做兔子,需将布料两面对折,剪裁成兔子的剪影,缝成兔子的轮廓,再在兔子的肚子里塞些棉絮,让兔子鼓起来,或者再在头部钉几个扣子做眼睛,兔子就立体成型了。这些布艺简单有趣,小鲲很喜欢。妈妈还做过书包,用厚实的布料做包面包底,再加上翻盖,剪出小扣眼,缝上纽扣,就可以背着上学了。趁妈妈不在的时候,小鲲也很喜欢捣鼓这些小布头,用它们在缝纫机上练练手,一边踩着脚踏板,一边学着妈妈把布料往外送。不管这些缝制的花手绢、花布袋多么不像样子,只是听着缝纫机哒哒哒地响,小鲲都觉得很开心。

裁缝,裁缝,裁的不仅是布料,还有对生活的想象和判断,缝制的不仅是衣服,还有对人生的理解和关爱。手艺好的裁缝师傅是备受尊重的。他们准确地理解人的需要,巧妙地设计和规划尺寸、款式。湘水镇的裁缝师傅,还会加入湘水镇的风俗特色,加入时代的流行,把对家乡和生活的热爱也缝进衣服里,踩进布匹中。当裁缝的日子,是属于妈妈的青春时光。她把对生活的希望,对儿女的关爱,对乡邻的关心缝进五彩缤纷的布料中,缝进千姿百态的衣服中。衣服,暖人身体,也慰藉人心。每年快到过年时,妈妈都会开动缝纫机,为小鲲兄妹做新衣迎新年。缝纫机哒哒哒地响,就着吊得低低的电灯,妈妈左手扯着压过线的布,右手理着布往前送着,脚踩着缝纫板,时快时慢地控制

着节奏。无论那一年年景怎样,无论父母亲忙多晚,过年的早上醒来,一定有一套新做的棉衣等着兄妹俩穿。过新年,穿新衣,就这样作为一种记忆植入小鲲兄妹的脑海里。

小鲲兄妹越长越大,裁缝妈妈也有着太多的事情要忙,回想那些做新衣、穿新衣的日子,格外温馨。

妈妈虽然在做衣服上面颇有心得,但遇到高档的面料,却也舍不得自己做,一是怕万一裁剪不当,浪费了衣料,二是毕竟跟大商场的衣服相比,自己的款式还是不一定那么跟得上潮流。有一年家里得了一匹呢料,妈妈想给小鲲做一件大衣,便找到县城的专业裁缝铺,将衣料送过去请裁缝师傅做。专业裁缝师傅毕竟是受过专业训练的,做出来的衣服挺括有型,一看就像是商场摆出来的款式样子。妈妈这方面的常识也得益于家里有个厉害的裁缝亲戚姨爷爷。在长沙的姨爷爷是九龙服装社专门做高级定制衣服的师傅,他老人家专门给妈妈做过一件呢子大衣,上等的呢料,经典的款式,合体的剪裁,精致的做工,拿出来一看就显得特别高档。妈妈特别喜欢这件呢大衣,穿了很多年都舍不得淘汰。她也是从这里看到差距,专业裁缝师傅和业余裁缝师傅,水平不在一个档次上。不过,妈妈无意去做一个专业的裁缝,满足家里生活需要就是她的全部希冀。

随着服装生产的日益工业化,市场上售卖成品服装的商铺越来越多,依靠缝纫机做衣服的需求越来越少了。妈妈也逐渐减少了缝制衣服的时间,用更多的时间提高厨艺、经营菜地。就像裁剪衣服一样,妈妈对于食材、油盐和火候的把握总是很精准:妈妈善于并且喜欢选择新鲜食材,这就为菜蔬的可口提供了一半的保证;对于油盐的分量把握也总是恰到好处,就像裁剪功夫宽一分或窄一分都不行,盐分油水也是多一点或少一点都不行;在火候控制上,也能根据不同食材,不同烹制方式选择不同的火候,旺火爆炒,中火烧制,小火熬炖。妈妈虽然不是技艺高超的厨师,但因为掌握了这些厨艺的精髓,即使不用什么佐料,烧制的饭菜也是香鲜可口,速度还挺快。

妈妈不仅裁剪布料,捣鼓油盐酱醋,还要翻种菜地。妈妈爸爸还有乡邻们,关心家禽家畜、粮食蔬菜,关心的不仅是它们的经济价值,还有它们的健康、长势。稻子抽穗了没有,菜地里蔬菜长势如何,该种的菜种下去了没有。油菜耐低温,茄子喜高温,豆角伸出藤蔓来就要给它搭架子,韭菜的菜地可以稍微干一点,辣椒20摄氏度左右的天气种下去刚刚好……春种夏收,夏种秋收,妈妈熟悉蔬菜的习性,就像熟悉布料一样,随便一拆一缝,就是一件新衣服。能干的妈妈就是住在城市狭小的空间里,也能在花盆里种出香葱、辣椒、西瓜来。

跟勤劳的妈妈相伴相随的还有一个标签,那就是节俭。不知道这跟乡村自给自足的经济形态是不是有关。以家庭为单位的乡村经济,决定了每个家庭都是一个相对独立的经济体,吃穿住行,几乎都在一个家庭经济单元中完成。这也影响着一个家庭主妇的思维,吃穿用度,事无巨细,都需要家庭主妇在盘算中从容应付。事实上,这些事情的复杂程度,跟经营一家公司一样,需要量入为出,开源节流。这时妈妈所面对的不是布料,而是一家人的账本。学费、生活费、生产资料费,没有一项开支不是必须,没有一项收入可以随意花费。小鲲也是从节约的妈妈那里看到了生活的不易。经历过缺衣少穿的年代的妈妈,其节约习惯的养成,来自其艰难的童年生活吧。

当了一辈子教书先生的二舅,写过一篇关于收红薯干的故事,这个故事完全来自真实的生活。故事讲的是二舅和妈妈一起到东乡去收红薯的经历。姐弟俩步行数十里陆路,来到湘江边,撑了一只小木船渡过湘江,再步行到东岸乡里去找红薯,找到足够的红薯后,用箩筐挑着步行数十里过江回家。若不是遇到好心人伸出援手,他们姐弟完全不知道能否熬过这些路程,平安回到家中,因为那时他们还不满十岁。妈妈和舅舅童年生活的艰辛,是小鲲他们这代人无法想象的。也许正因为吃过太多的苦,受过太多的磨难,他们对于生活的理解才更深刻,对于今天不愁吃不愁穿的生活才更珍惜。穷人家的儿女早当家,早当家的孩子可能更加懂得如何勤劳俭朴,如何甘苦与共。二舅是家族中除了爸爸以外,最爱读书、最会讲故事的人。如果到县城办事,二舅有时晚上就会住在小鲲家。夏日乘凉的夜晚,萤火虫在河堤边的草丛中飞舞,一明一灭,和天空闪闪烁烁的星星相映成趣。在河堤上摆了一溜竹床,人们围着竹床聊天、闲谈。孩子们追逐着,捕着萤火虫玩。小鲲兄妹一左一右围着二舅,躺在竹床上仰望着满天星辰听牛郎织女、嫦娥奔月的神话故事。

裁缝妈妈的生活半径远远不及船长爸爸,文化程度不如教师二舅,但妈妈自力更生、勤劳俭朴的习惯,却深深影响着这个家庭,根植到小鲲兄妹的精神血脉里。妈妈做裁缝的时候,裁剪的是布料、是日子、是以简朴的美装扮生活的能力。妈妈不做裁缝了,这种爱的能力、审美的能力,以及自强不息的精神依然影响着家庭生活的方方面面,影响着小鲲兄妹的成长。妈妈是了不起的,和所有依靠自己的力量改变生活的乡邻们一样,诚实、勤劳、正直、俭朴,并张开爱的翅膀将一双儿女呵护在自己羽翼下,守护着家人和乡邻们的安宁、踏实与美好。

做裁缝时候的妈妈带来的温馨时光永远定格在小鲲的童年记忆里。

微信号|长沙文艺

微信号|长沙文艺